性別正義 沒有捷徑

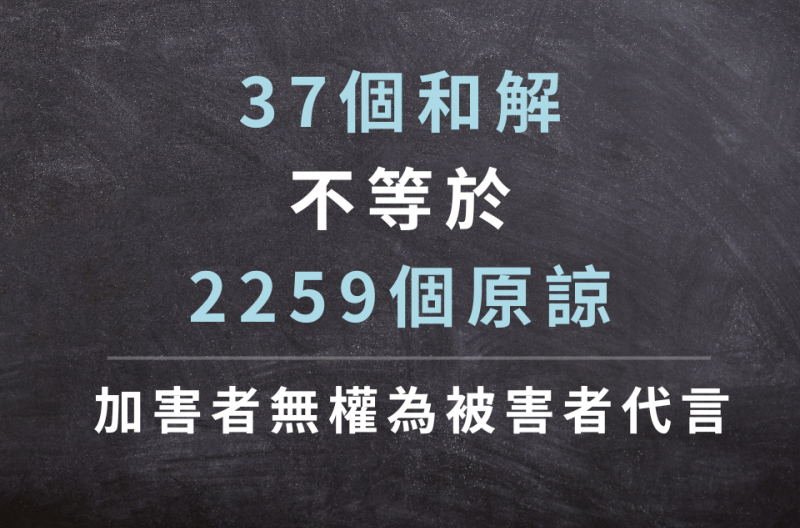

黃子佼承認過往偷拍未成年少女的行為震驚社會,也再次揭露了台灣社會對公眾人物加害行為的處理盲點。更令人寒心的,是事件發酵後的社會輿論,迅速從譴責轉向「是否應該原諒」,甚至有人開始憂心「他是否還有口飯吃」。然而,當我們選擇寬容加害者,就是在告訴所有受害者:「你的傷痛,可以被社會遺忘。」

不只黃子佼,過去一年中,包括藝人宥勝、陳建州(黑人)等,也相繼被爆出性騷擾、權勢性別暴力等指控。這些人擁有龐大的社會影響力,本應自我約束、示範正義,卻利用地位侵害他人,甚至在事件爆發後依然可以透過媒體、經紀公司或粉絲運作試圖「逆轉風向」。如此不對等的權力場景,已不僅是個人私德問題,更是整體社會正義與制度信賴的考驗。

性別理論家Nancy Fraser指出,真正的正義不僅是資源的再分配,更在於被害者尊嚴的承認與制度中的代表性。若我們允許加害者在司法未竟、反省未明的情況下迅速復出,就等於在社會層面抹去被害者的創傷與發聲權,這不只是「次級傷害」,更是制度性壓迫的延續。

更令人憂慮的是,當「給他機會」這種語言開始主導輿論,我們是否已在不知不覺中,將公共利益讓渡給了名人經濟價值?Foucault早已提醒,話語就是權力。當娛樂媒體、網路平台與粉絲文化合流,打造「人設」與「復出敘事」,受害者的真實經驗就被擠出公共視野。這不是療癒,是擦拭真相。

台灣的制度並非沒有進步。2023年《性騷擾防治法》大幅修法,延長申訴時效,強化對權勢加害者的追訴力;2022年上路的《跟蹤騷擾防制法》,也將數位暴力納入處理機制。然而法律條文的進展,若沒有社會文化的支持,終究無法落實為真正的性別正義。

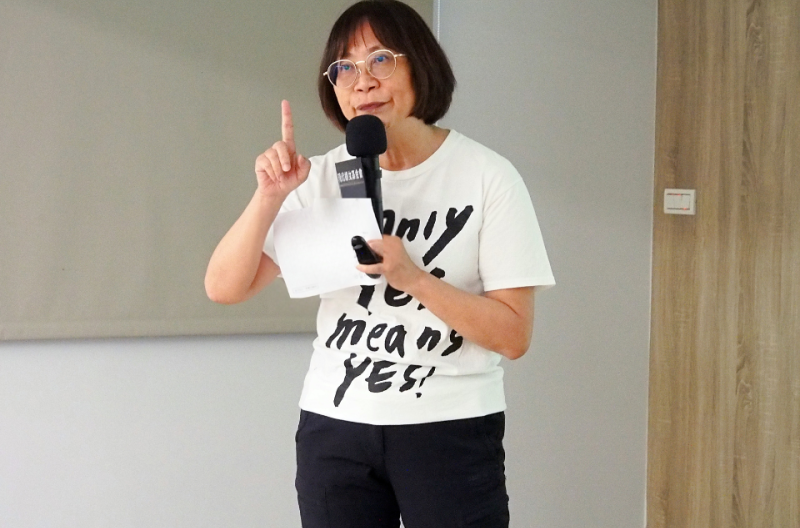

然而,在這波性別暴力揭露浪潮中,真正值得社會敬重的,是那些願意站出來、講出傷痛的被害者,例如藝人大牙周宜霈。她不只是為自己爭取正義,更是喚醒整個社會對性別暴力現實的直視。自從公開指控遭藝人陳建州性騷擾後,大牙長期被冷處理,演藝工作中斷,收入銳減。即便面對打壓與輿論壓力,她仍堅持發聲,並於2025年成為現代婦女基金會性暴力防治倡議大使,以自身經歷呼籲社會覺醒。她的行動,不只是受害者的勇氣展現,更是推動制度反思的引擎。

聯合國婦女署提出的「4P原則」──預防(Prevention)、保護(Protection)、偵查與懲治(Prosecution)、以及協力(Partnership)──正是性別暴力治理的核心框架。被害者的現身,讓我們看到制度應如何從單一懲罰思維,轉向整體支持與多元合作。他們的行動提醒我們:預防不只是教育,更是文化重建;保護不只是避難,而是制度性的安心感;偵查不只是起訴與判決,更是對真相的尊重;而協力,則需要公私部門、學界、媒體、公民社會真正站在同一陣線。

這些勇敢者,是推動制度變革與社會反省的關鍵角色。我們不該讓他們一人對抗全世界,而應讓整個制度、社會與話語場成為他們的堅實後盾。

被害者需要的不是加害者的復出新聞稿,而是制度的保障與社會的集體承諾。性別正義的路上,沒有捷徑;選擇原諒誰、選擇遺忘什麼,就是我們選擇成為什麼樣的社會。

文/現代婦女基金會董事 王麗容

(本文原刊中時新聞網《時論廣場》,授權轉載)