臺灣演藝媒體的MeToo運動方興未艾

最近的演藝圈藝人疑遭性侵害事件引起軒然大波,其實這些都只是演藝媒體性騷擾或性侵害事件的冰山一角,特殊的演藝媒體工作型態,有別於傳統的勞雇關係。如何保障演藝媒體工作者在執行職務時的人身安全,並建構性暴力零容忍的工作環境,是事件背後有待深思的重要議題。

2023年臺灣從政治圈掀起MeToo運動,並修正性平三法(性騷擾防治法、性別平等教育法、性別平等工作法)。但在今年性別平等工作法修正實施週年時,婦女團體即主張2023年的修法仍有諸多未竟之處,政府有責任將制度及法令缺口補強。言猶在耳,仍屢有性別暴力,但若未能正視不同產業、行業的勞動型態不同而有更有精進的修法,那麼呼籲女性要保護自己,只是口號。

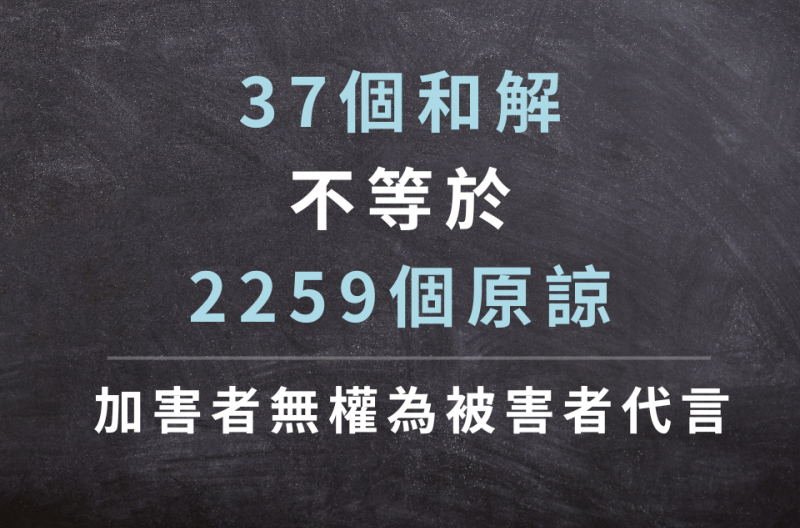

國際間的#MeToo運動正是從演藝圈盛起,2017年10月哈維·韋恩斯坦性騷擾事件後在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤,用於譴責性侵害與性騷擾行為,從此成為各國消除性別暴力之社會運動。臺灣2023年的演藝圈的MeToo運動,讓許多受到性別暴力的演藝人員站出來訴說自己的親身經歷,但在勇敢面對社會眼光之後,不可諱言地也有被害人因此失去工作,更可見演藝與媒體產業長期存在權勢不對等,此不僅在臺灣如此,在大陸前有演員趙露思與其經紀公司之爭議,近有「三生三世十里桃花」演員于朦朧墜樓事件亦然,演藝圈可謂水深火熱。加害者往往利用名聲、地位與資源壓迫受害者或迫使沉默。但檢視性平三法修法之後,對於非典型勞動型態的從業人員是否確能張開保護傘,並能有完備的申訴保護機制,才是應該著手進行的修法工程。

2023年婦女團體的民間版修法草案,即已發現此一問題。隨著勞動型態改變多樣化,只能以僱用關係為主的雇主責任,或有重新思考的空間。國際勞工組織(ILO)第190號《消除職場暴力及騷擾公約》及第206號建議書揭示政府應訂定相關指導原則、培訓及提高辨識性騷擾風險的義務。對於非受僱者、家庭工作者的性騷擾保護亦納入對象範圍。有鑑於「藝術、娛樂及休閒服務業」亦為最常發生性騷擾行業及工作場域,民間版已提出政府應考量不同行職業別工作特性及環境,其所遭受性騷擾風險的不同,並參酌歷年勞動部工作場所就業平等概況調查及ILO第190號公約意旨,對性騷擾高風險行業另定相關責任規範。

演藝從業人員多透過經紀公司接洽工作而後在電視臺從事表演工作,實務上演藝從業人員與經紀公司、媒體單位並非傳統僱傭關係,但卻有上下游產業鏈的關係。若被害人確實是執行職務或者加害人利用權勢或機會為性騷擾、性侵害行為,就保護演藝人員工作安全而言,亦應要求經紀公司、媒體單位間落實立即有效補正措施的責任,且建立通報、保護與防治機制。另應建立跨部會監督機制,由勞動部、文化部與演藝媒體產業工會制定演藝媒體產業性別平等準則,產業工會亦可發揮團結協商力量,督促事業單位遵守。

雇主保護員工友善工作環境之責任不可推卸,亦不可替代,輔導協助雇主逐步學習如何採取立即有效補正措施,並能預防不再有性騷擾事件發生,不然政府所謂有效、友善、可信賴性的修法只是空談。因此,建立專家入場輔導機制,才是真正改善職場性騷擾環境的方法,主管機關應有整體的專家入場輔導計畫並因行職業不同而有不同的輔導內容。以媒體業而言,修正後之性別平等工作法及職場性騷擾防治準則已要求雇主性騷擾防治教育訓練應包括事業單位之董事(理事)、監察人(監事)、經理人、擔任主管職務者,試問修正施行後迄今已1年半,有那些媒體業已依法辦理?若媒體高層連法遵都未能落地,又如何要求改變整體演藝圈之生態而能更有精進之作為?

另外,2006年性騷擾防治法立法通過後之條文,原本要求性騷擾行為人雇主要負起事前預防及事後採取有效糾正補救措施之責,故於第13條第1項及第2項性騷擾事件原則上由加害人所屬單位調查,加害人不明或不知有無所屬單位時,才移請事件發生地警察機關調查。但2023年修法後第14條第3項僅限行為人有所屬軍公教時始得向其所屬單位提出申訴,其餘大部分由警察機關受理調查。然行為人如係在執行職務時,或係利用職務上之權勢或機會性騷擾他人者,僱用人尚且應與行為人連帶負民事損害賠償責任,則在此情境下要求行為人雇主就性騷擾事件應盡事前預防及事後採取有效糾正補救措施之責任也是恰如其分,只可惜2023年修法時太過限縮雇主責任未能納入,容有再度修正強化雇主責任範圍,以茲完善。

再者,最重要的是旁觀者介入及吹哨者保護,此在民間版已數次倡議,但勞動部只在「職場性騷擾申訴處理指導手冊」提到一句雇主辦理性騷擾防治教育訓練課程應包含旁觀者介入培訓,或者補助民間團體辦理,但這顯然不足。國際Me T00運動後,美國康乃狄克州、紐約、芝加哥等城市陸續頒布新法,要求職場雇主每年施行包含旁觀者介入在內的性騷擾防治培訓,且發展教材與標準作業流程。在「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)第35號一般性建議預防段也提及鼓勵旁觀者報告此類暴力並加以干預。因旁觀者介入或可阻止性騷擾事件之發生,當被害人知道自己不再是一個人對抗職場性騷擾,並搭配對雇主違法報復禁止規定者加倍裁罰規定,以嚇阻雇主對提出申訴之受僱者或協助他人申訴進行報復行為,使受僱者無後顧之憂而勇於尋求保護、提出申訴,才能有效杜絕職場性騷擾。

任何社會事件,都是一個改變制度與法律的契機,性別暴力零容忍不是口號,需要的是更多政府責任、民間的行動。

文/現代婦女基金會董事 王如玄

(本文原刊《 奔騰思潮》,授權轉載)